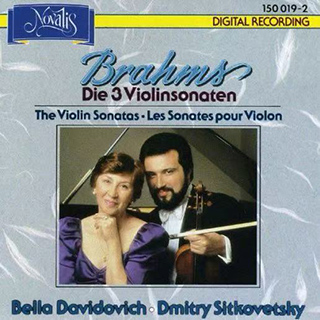

鋼琴家Bella Davidovich與小提琴家兒子Dmitry Sitkovetsky投奔西方後,合作灌了幾張唱片,分別是布拉姆斯、葛利格及拉威爾的小提琴與鋼琴合奏作品,演奏充份體現溫馨共融、心意互通的情感,尤其布拉姆斯三部小提琴奏鳴曲,那股自然流露、舐犢情深的暖意,相信只有這對母子的版本才能提供。

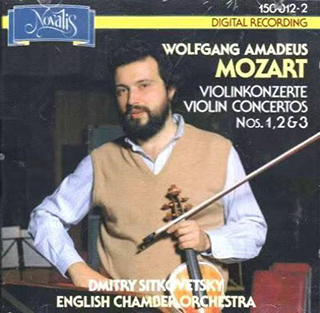

Dmitry其他錄音不少,他於一九八四年兼任指揮與英國室樂團合作的莫札特五部小提琴協奏曲,拉得流暢從容,手法在平實中帶清新格調,整體演繹相當不俗。較近期與兩位鋼琴家合作的一套莫札特小提琴奏鳴曲,整體合奏則較草率,兩件樂器像在競賽,缺了點溫文爾雅的韻味。整體來說,他在西方的早期錄音較得我心,例如一九八八年與Colin Davis指揮倫敦交響樂團合奏的普羅哥菲耶夫兩部小提琴協奏曲,演奏瀟灑利落,筆觸跳脫幽默,融合溫柔與硬朗氣質,這張唱片也頗受好評。

普遍認為,Dmitry Sitkovetsky的琴藝始終未達其父級數,這點可以理解,Julian Sitkovetsky是百年難得一遇的小提琴天才,連Daivid Oistrakh也自嘆不如,試問怎能輕易攀比?小西特科維斯基在父親陰影下仍能在當今小提琴界佔一席位,除了天份與個人努力,也肯定克服了很大的心理壓力。說實在,就其錄過的曲目分析,他的技巧遊刃有餘,琴音優美勻稱,風格樸實無華,對比起當今一些造句模糊、音色虛無飄渺的同行,我零取他這種實實在在、無花無假的演奏。可惜今人疏於練琴,遇困難則避重就輕的拉奏,反被認同而奉為新潮流,這種取態,當然是自欺欺人。

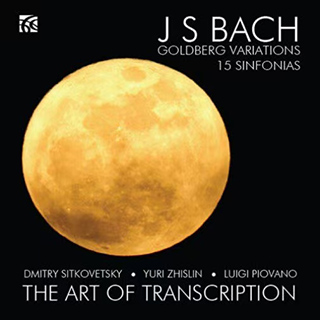

其實除了演奏小提琴,Dmitry也擅指揮,他的成就更體現在改編經典曲目上,他把巴赫《高堡變奏曲》(Goldberg Variations,BWV988)重新編寫及自行演奏的幾個版本,成績有目共睹,更帶起了樂界改編此作的新風氣。

據Dmitry表示,改編《高堡變奏曲》的靈感來自Glenn Gould一九八一年的鋼琴演奏錄音,對其鮮活刺激的嶄新演繹表示驚嘆,遂萌生改編此作的念頭。他根據Max Reger的雙鋼琴改編版再改寫,完成由弦樂三重奏(大、中、小提琴各一)演繹的版本,並於一九八四年錄下唱片。他讓小提琴擔當主部旋律角色,中提琴及大提琴聲部則儘量按原譜要求,以對位的復調方式或襯托、或和應,形成織體豐富而緊密的音樂結構。在該錄音中,Dmitry聯同中提琴家Gerard Causse及大提琴家Misha Maisky,為《高堡變奏曲》諦造出煥然一新的面貌,三件樂器的和應與交織,引發出無窮趣味而不失原作高雅風韻,讓人感受到改編者與演繹者的深厚音樂修養,改得實在太好了,演奏也實在太好了,那CD遂成為筆者播放率最高的唱片。

後來,Dmitry再度將《高堡變奏曲》改編,這個由弦樂隊演奏、並附小提琴主奏的版本於一九九三年被錄成唱片,與其合作的是New European Strings Chamber Orchestra。由改編者自行擔當的小提琴獨奏在不少段落擔當主角地位,樂隊則以對位方式和應,而更多的變奏主題,則由第一小提琴組負責,這樣,整部作品的不同段落便形成錯落有致、跌宕起伏的織體,聽起來層次更豐富,一靜一動的對比也更為強烈。此改編版的其一妙筆是適當地在一些段落加入古鍵琴作為數字低音(figured bass)伴奏功能,還原了樂曲固有的巴羅克情調。

上述兩個改編版本面世後,很多室樂組合借用其改編譜演奏並相繼推出唱片,其中Amati String Trio、Julian Rachlin / Nobuko Imai / Mischa Maisky、Stuttgart Chamber Orchestra等的演繹都引人注目。與此同時,受Dmitry啟發而自行改編作品的音樂家亦不少,五花八門的各類改編版本,如結他、豎琴及各種管樂器演奏的版本相繼面世。

二零一二年,意氣風發的斯特科夫特斯基再次將《高堡變奏曲》的弦樂三重奏改編譜作完善性的更新,並推出更新版本的錄音。這次合作者分別為Yuri Zhislin(中提琴)與Luigi Piovano(大提琴)。與第一個改編版比較起來,小提琴主聲部變動不大,中提及大提聲部則略作修改,讓三者形成更緊密妥貼、更簡約明快的關係。此版本基本繼承了第一次改編版的風格,但演奏時在不少段落添加了活潑跳脫的輕快元素,整體流暢感更強,聽起來別有一番熱情奔放的味道。同由Dmitry Sitkovetsky改編予弦樂三重奏演奏的巴赫《三聲部創意曲集》(BWV787-801),一併收錄於該碟。◇